古楽の世界から出発しながら、ワーグナーをも手がける等、活動の範囲を広げているマルク・ミンコフスキ。都響へは昨年8月以来の来演となります。私はこの人の芸域の掴みどころが無い点に注目しているので、この秋はじめて東京文化会館へ。だいぶ日が短くなってきていて、上野に到着した時分にはとっぷりと日が暮れておりました。

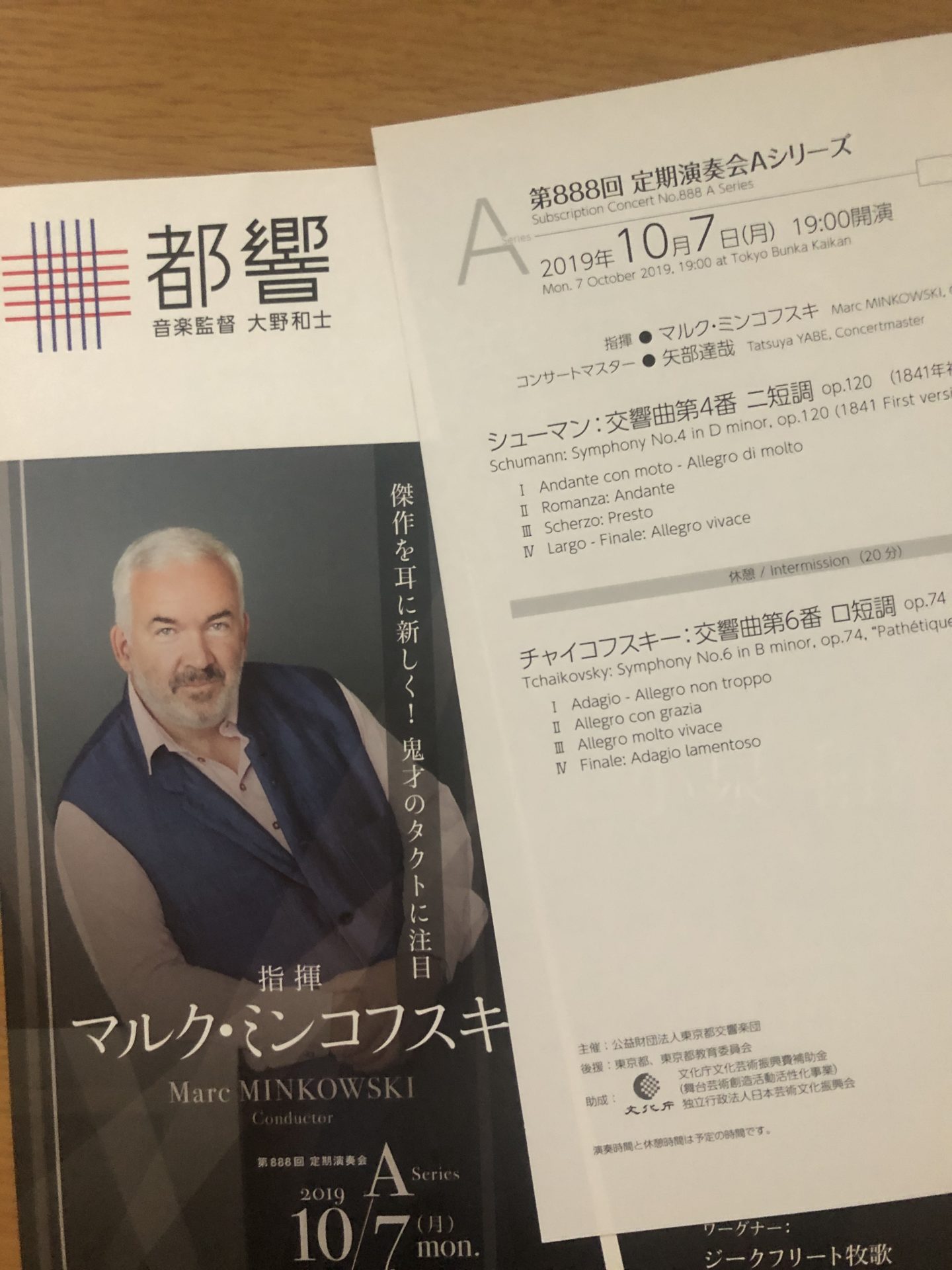

曲目は前半がシューマンの交響曲第4番(初稿版)。後半はチャイコフスキーの交響曲第6番「悲愴」。

シューマン:交響曲第4番(初稿版)

ふだん私たちが聴いているのは初稿のあと10年を経て完成した第二稿。ところが2003年に初稿の校訂版が世に出たのをきっかけとして、演奏会に取り上げられるようになってきたとのこと。私はこの初稿に接するのは今回がはじめて。

感想はというとですね… まあ、面白いといえば面白いのですけれど、もう一度聴きたいとは正直思いませんでした。拍子抜けするくらい軽いところがあって、なんだか「膝カックン」されたような感じなんですよ。脱力系というべきか。

やはりシューマンが頑張って改訂しただけの理由があるということでしょう。知的好奇心を満たすという点では大成功だと思いますが、それは一過性ものであって、この初稿版が今後オーケストラ・レパートリーとして定着するとは私には思えませんでした。

チャイコフスキー:交響曲第6番「悲愴」

大名曲でありながら意外に私は聴いていなくて、今年はこれが2回め。この前はというと、いろいろな意味で話題となった2月のテオドール・クルレンツィス/ムジカ・エテルナの演奏でした。このあと年内は聴く予定がありません。実は私、あんまりチャイコフスキーが好きではないのかもしれませんね(笑)。

さて、この曲を聴くとき、私が座標軸にしている演奏が3つあります。

ひとつは、ムラヴィンスキー/レニングラード・フィルのヴィーンでのライヴ。これは教科書のような演奏。

もうひとつは、バースタイン最晩年の、ニューヨーク・フィルとのライヴ。私小説を思わせる赤裸々な演奏。

あとひとつは、マルティノンのヴィーン・フィルとの演奏。洗練の極み。

この3つの演奏で三角形を作ると、ほとんど全ての演奏はその中に落ちると私は考えていたのです。ミンコフスキを聴くまでは。

ミンコフスキ/都響の演奏はこの三角形のどこにも落ちません。言うなれば「異界」の演奏であったかと思います。「そんなふうに読めるのか!」という驚き。それが成功したかどうかは話が別ですよ。

とても面白い演奏でした。テンポではなく、バランスが。終始、木管がよく聴こえます。といっても、強調しているのではなくて、自然に。結果として、よくある「悲愴」の演奏からは離れたものになりました。

面白かったのは、第一楽章の爆発的な展開部の前、ファゴットが超絶ピアニシモで降りて行くところ。最近はバス・クラリネットに引き継ぐことが多いのですが、今回はファゴットで最後まで。スコアには p が5つ書かれている場面です。クルレンツィスはプログラムの解説で「作曲者に忠実でありたい」とか語っていたくせに、2月の演奏会ではあっさりバスクラを使っておりました。

なぜミンコフスキがバスクラを使わず、ファゴットにこだわったのか? 答えは明らかです。彼はファゴット奏者だったから。ファゴットのために書かれている旋律を、バスクラに譲るなど、潔し良しとしないのは当たり前でしょう。(ファゴット吹きの端くれとしての、私の意見です(笑)。)

オケについて

おそらくオケの皆さんにとって不完全燃焼気味のこの解釈に付き合って、フルにドライブしていた矢部コンマスは流石の一言。ミンコフスキが終演と同時に矢部さんに握手を求めたのも当然かと。

あと、特筆すべきはエキストラとしてファゴットのトップを吹いた、新日フィルの河村幹子さん。クラウス・トゥーネマンの弟子である彼女の、深いドイツの音。ほんとうに素晴らしかった。