「東洋のイートン校たるべく」創立された学校で学び、そのうえ、とてもブリティッシュな日本郵船という会社で育った私は、おそらくは Anglophile です。でも例外が二つあって、一つはイギリス音楽、もう一つはネクタイ。

ネクタイに関しては、やはりイタリア産がベストかと思います。これはまあ重要な話ではないのでいいのですが、問題はイギリス音楽。ブリテンはよいとして(シンプル・シンフォニーとか、四つの海の間奏曲とかは大好き)、苦手なのはヴォーン・ウィリアムズとか、ディーリアス、そしてエルガー。

もっと正確に言えば、苦手というよりも「喰わず嫌い」なのでしょうね。ヴォーン・ウィリアムズなんかは、交響曲全集を3セット持っているにもかかわらず、ちゃんと通して聴いたことはないのですから。

ということで今回のイギリス・プログラムについては、危惧の念を抱いていたのです。しかし、結果はというと、たいへん楽しむことができました。よいプログラムであり、何よりもよい演奏であったかと思います。やはり「喰わず嫌い」はいけませんね。

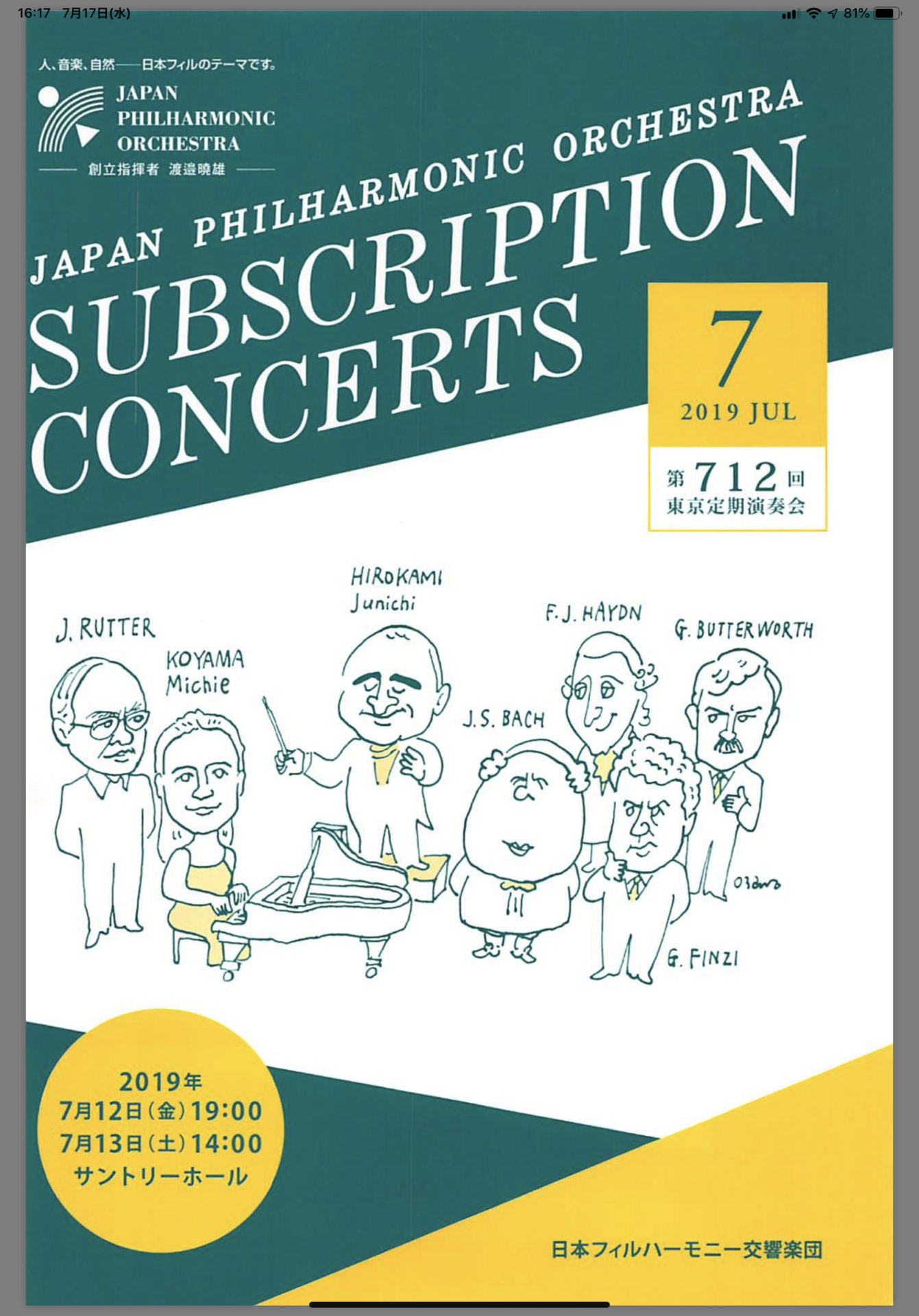

曲目は前半がラターの弦楽のための組曲、バッハのピアノ協奏曲第3番、そしてフィンジの「エクローグ~ピアノと弦楽のための」。ピアノは小山実稚恵さん。後半はハイドンの交響曲第104番「ロンドン」と、バターワースの「二つのイギリス田園詩曲」。指揮は広上淳一さん。

ラター:弦楽のための組曲

作曲者は1945年生まれで、もちろんまだご健在。この曲が作曲されたのは1973年ですから、まだまだ新しい曲です。

イギリス民謡に題材を得たということで、親しみやすいメロディー。楽しい曲でした。とくに第四曲「アイロンをかけまくる」というのがユーモラスで良かった。

バッハ:ピアノ協奏曲第3番

バッハの時代にはピアノはありませんから、チェンバロ協奏曲をモダン・ピアノで弾くということになります。最近はピリオド奏法が支配的ですが、昔はグレン・グールドとかはバッハをピアノでガンガン弾いてましたよね。

広上さんは昨年の7月にも日フィルとバッハのマニフィカトをモダン楽器で演奏しています。こういう趣向、私は「あり」だと思います。要は、作品の本質にどう迫るか、ということですよね。奏法云々ではなくて。私はヴィヴァルディあたりでも、モダン楽器でガンガンやってほしい派です。

出だしでちょっとオケと合わないかという箇所がありましたが、小山さん、安定の名演でした。広上さんはもともと伴奏の名手なので、余裕のサポート。そもそも広上さんのN響デビューは、彼の伴奏指揮を高く評価したウラディミール・アシュケナージのご指名によるものだったことを思い出しました。1985年のことでした。

フィンジ:「エクローグ~ピアノと弦楽のための」

eclogue という単語は初めて知りました。ランダムハウス大英和辞典によれば、「(しばしば対話形式の)田園詩、牧歌」だそうです。

バッハの後、アタッカで演奏されました。しみじみとした味わいの曲であったと思います。いい曲だな、と素直に思いました。最後、ピアノがポツン、と弾いて終わるあたり、田園の黄昏を思わせるものがありました。(タイトルに引っ張られ過ぎかもしれませんが。)

去年だったか、日フィルはフィンジのクラリネット協奏曲を取り上げています。この人の作品は、もしかするとこれから脚光を浴びていくのかもしれませんね。

ハイドン:交響曲第104番「ロンドン」

ちょっとピエール・モントゥーを思わせる、とてもよい演奏。広上さん、ほんとうに良い指揮者になられました。

バターワース:「二つのイギリス田園詩曲」

しっとりした感じの、良い曲でした。ハミングできるような、印象に残る旋律があるわけではないのですけれど。バターワースはイートン校を出た後、オックスフォードのトリニティ・カレッジを卒業し、音楽評論家/作曲家の道を歩んだ人。第一次大戦のソンムの戦いで戦死した時は31歳。年齢的にみて、志願したのでしょうね。

オケについて

日フィル、ヨーロッパ楽旅のあと、一皮剥けたような感じがします。単に音を合わせたり揃えたりするのでなくて、みんなで音楽を創るんだという意識が一層強まったような。

実際、7月のプログラムで常任指揮者のインキネンは次のように語っています。

大変興味深かったのは、帰国して東京定期演奏会を行ったときのことです。サントリーホールももちろん素晴らしい音響のホールですが、ツアーの後だと、いつもと違う響きがする、という非常に不思議な感情を抱き、それが私だけではなく、メンバーも同じような気持ちを抱いたというのがサプライズでした。だってサントリーホールが1ヶ月で変わるわけはないので、変わったのは私たちに響きだったということなんですよね。

この秋からはベートーヴェン・ツィクルスも始まるので、このオケの飛躍が楽しみです。