昨日(4月6日)は、つい先日亡くなったアンドレ・プレヴィンの90歳の誕生日でした。ニューヨーク・タイムスは 2月に彼が死去した際、”André Previn, Whose Music Knew No Boundaries.” と題して報じましたが、まさにそのとおり。クラッシックでもジャズでも一流という、絵に描いたような才人でした。

私たちはどうしても彼をアメリカ、とりわけハリウッドと縁の深い音楽家と考えがちですよね。それは間違いではなく、彼の折り返し点での自叙伝は、まさに”No Minor Chords ~ My Days in Hollywood”と題されています。

しかし、忘れてならないのは彼はドイツ、しかもベルリンで生まれた亡命ユダヤ人であるということです。

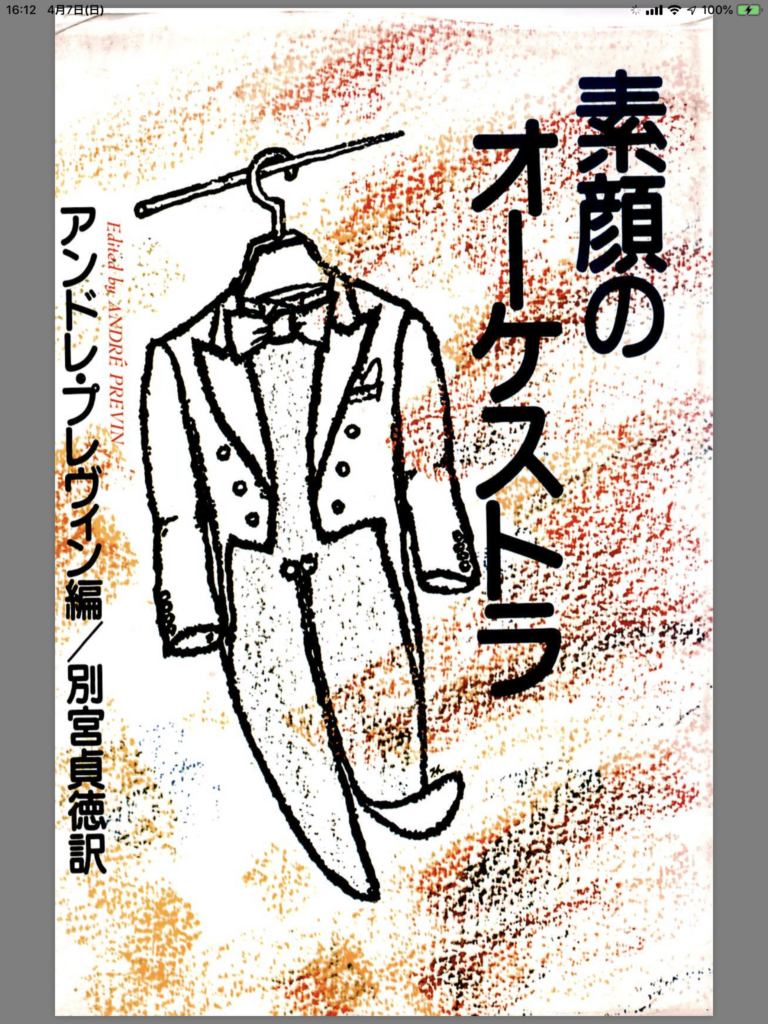

彼が1987年に編集者として刊行した、”Orechestra!” という本があります。これは当時ロンドン交響楽団の常任指揮者だった彼が、親しいオーケストラプレイヤーのインタビュー記事をまとめてつくった、実に面白い本です。この本には非常に優れた翻訳があって、「素顔のオーケストラ」といいます。

翻訳は別宮貞徳先生。英文学者、翻訳家として名高い方ですが、実は東大オケのコンマスをされたいたのですね。ですので、素晴らしい翻訳になっています。

この中でプレヴィンも自分の音楽人生について語っているのですが、それが非常に示唆に富む内容となっています。そこには、彼が最初から指揮者を目指していたことが回想されているのです。

初めて聞いたのは五歳のとき。父に連れられて行った、フルトヴェングラー指揮ベルリン・フィルハーモニーのブラームス・プログラムだった。私は肌が総毛立つのを覚えた。今でもそれは変わらない。私は、子供がよく心に抱く夢の迷路をくぐり抜けたことがないような気がする。消防夫、登山家、10種競技のチャンピオン、手品師 ー 棒の一振りで全ては消え、私はそのあとの一生を音楽を追いかけて暮らしていた。

そして、何が彼の音楽の基礎を築いたのか。

父はドイツで弁護士として名をなしていたが、同時に素晴らしいアマチュア・ピアニストでもあった。(中略) 私は五つでピアノの練習を始め、どんどん上手くなった。父は初見がすごくきく人で、夕食後など、私は父を二人でピアノ連弾に編曲した有名なシンフォニーをかたっぱしから弾いたものである。正規のテンポで、間違えてもどんどん弾いてしまう。私はそんな風にしてベートーヴェン、シューベルト、モーツアルト、ハイドン、ブラームスのシンフォニーを覚えた。そして、今でもまだ譜面の表紙の色が何色であったか、どこで手際よくページをめくらなければならなかったか、あるいは、「田園」の第二楽章の第一ピアノが四小節ちぎれていて、そこは自分で適当につけなければいけなかったことなどをよく覚えている。

そう、だからこそプレヴィンの古典派は素晴らしいのですよ。

プレヴィンが遺した録音の中でもっとも高く評価されているのは、おそらくヴィーン・フィルとのリヒャルト・シュトラウスの交響詩集であるかと思います。ケンペ/ドレスデン、カラヤン/ベルリンと並ぶ名演ですよね。

しかし、私はプレヴィンが素晴らしかったのはモーツアルトであり、ハイドンであったと考えています。

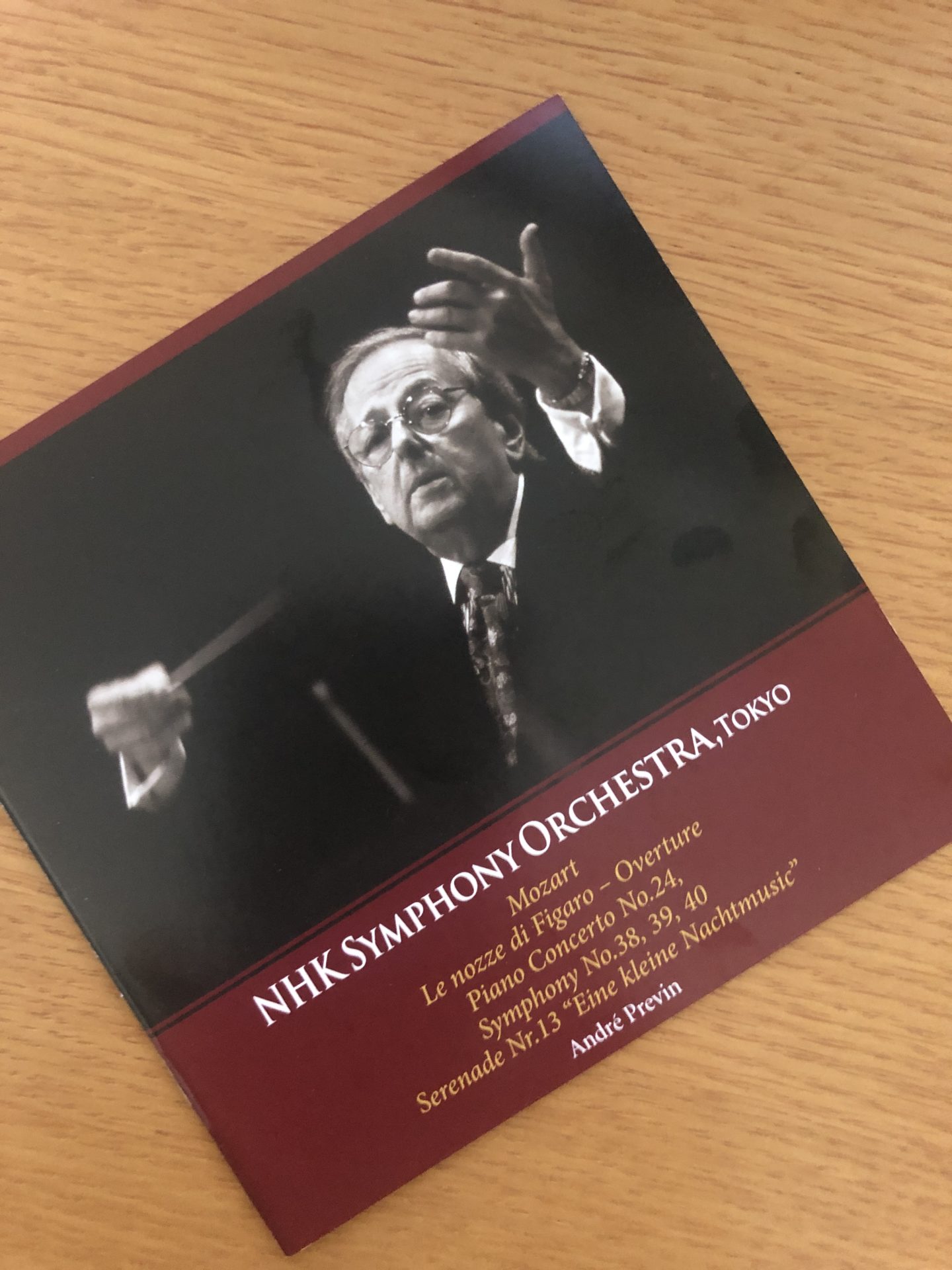

私たちが実演で接することができたのは彼の晩年のことでした。2007年9月のモーツアルト・プログラム(弾き振りを含む)は今でも記憶に鮮明です。

プレヴィンは「私のモーツアルトのお手本は、実はブルーノ・ヴァルターです。」と語っていたとのこと。同じユダヤ系ですしね。良い意味で中欧的な、正統派のモーツアルトであったことを懐かしく思い出します。

この路線、今では誰が継いでくれているのでしょうか。

追伸:「素顔のオーケストラ」は自分でも楽器を演奏する愛好家にとっては、たまらなく魅力的な本です。

インタビューに答えているファゴット奏者の一人は、セシル・ジェームス。往年のフィルハーモニア管の首席です。その彼の回想がすごいんですよ。こんな感じ。

フィルハーモニアは初めは録音専門のオーケストラだったんだけど、それでもわれわれ、スタジオに着くと言ったもんだよ、「今朝は何をやるんだい?」(中略)アベイ・ロードで二つセッションをやることになっていた。シューベルトだったと思う。翌朝売店で、ある男に出会ったら、「何やるか知ってるか?「春の祭典」だぜ。まさか、てっきりからかわれているんだろうと思ったら、ほんとに「祭典」なんだ。まあ、シューベルトとはえらい違いさ。」

セシル・ジェームスはファゴット首席ですから、「春の祭典」の冒頭のソロを吹いたわけです。そして、このマルケヴィッチによる録音は、今日でも不朽の名盤としての評価が確立しています。それが、その日の朝に決まったものであったとは!